フルートは指を押さえて吹けばその音がでるわけではなく、息もコントロールしないと音が出ないです。その音に近い振動を息のスピードでコントロールする必要があります。

音程ごとに運指は決まっていますが、同じ運指でオクターブ違う音がでる音もありますし、出そうと思えば同じ運指でいろんな音が出せます。

フルートは、低音、中音、高音と3オクターブの範囲の音が出せますが、低音の音以外は全て倍音で音を鳴らせています。

したがって倍音を息でコントロールできるようにするためにハーモニクスの練習がとても重要になってきます。

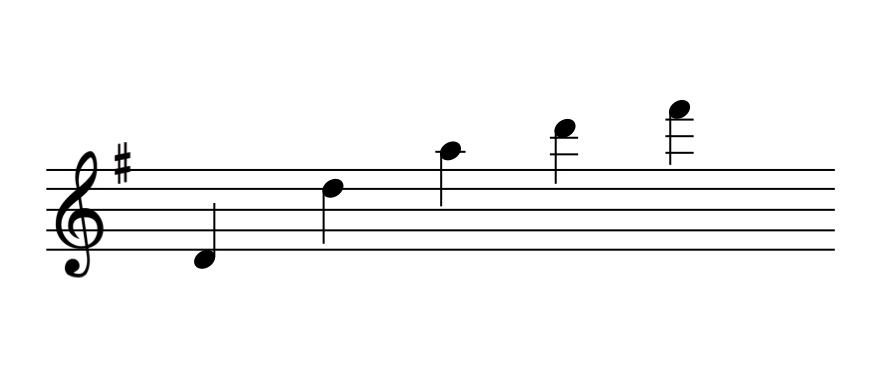

ハーモニクスの練習とは、同じ指の押さえ方で低い音から高い音を出していく練習です。例えば、低音レの運指でも下記の種類の音が出せます。

一番左のレが基準音で、右にいくにつれて2倍音、3倍音、となっていきます。

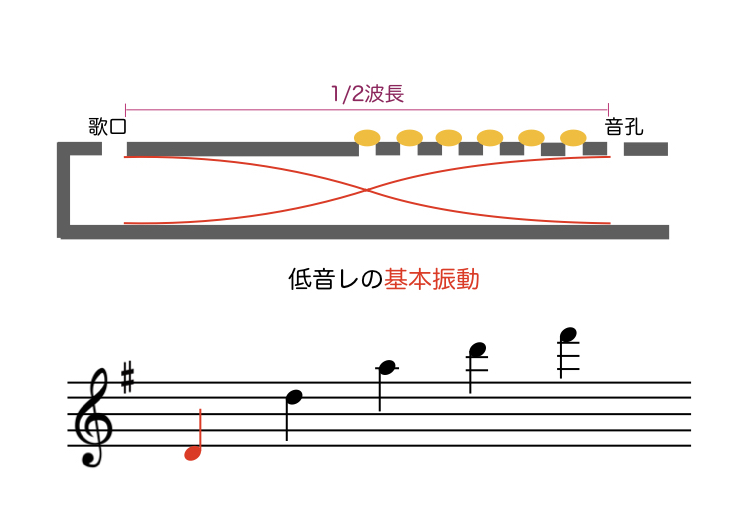

この倍音がどういうイメージなのかがわかると、息のコントロールに役立つかもしれないので、倍音のしくみを図を書いて説明します。

これが低音レの基本振動で、フルートの管内では低音レの振動が共鳴しています。歌口と音孔の距離に基づいて共鳴する波長が決まります。

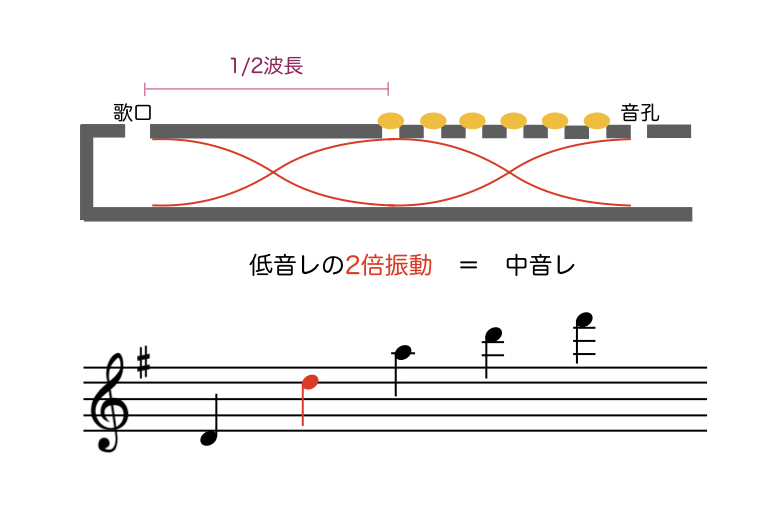

次に2倍音のイメージを書きます。

これも低音レの押さえ方と同じなのですが、息のスピードを上げていくと上の図のように2倍の振動数(波長が半分)で共鳴するようになります。振動数が2倍になるとオクターブ高い音になりますので、中音レがでます。これが2倍音のハーモニクスです。

中音のレって、本来の押さえ方だと左手の人差し指を開けますね。開けなくてもハーモニクスで出せるということなのですが、このポジション、上の図だとちょうど定在波の腹の部分にあたり、ここを開けると倍音がでやすくなります。

でもハーモニクスの練習の時は開けずに中音レを出してみましょう。息のスピードだけで出せることが重要です。

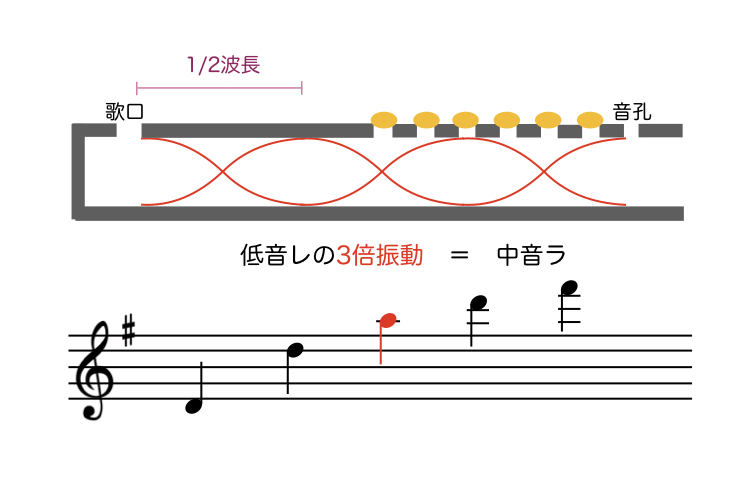

次に3倍音です。

さらに息のスピードを上げていくと、3倍の振動数(1/3の波長)で共鳴するようになります。振動数が3倍になるとオクターブ+5度高い音になるので、この音は中音ラがでます。レを押さえてるのにラを出せます。

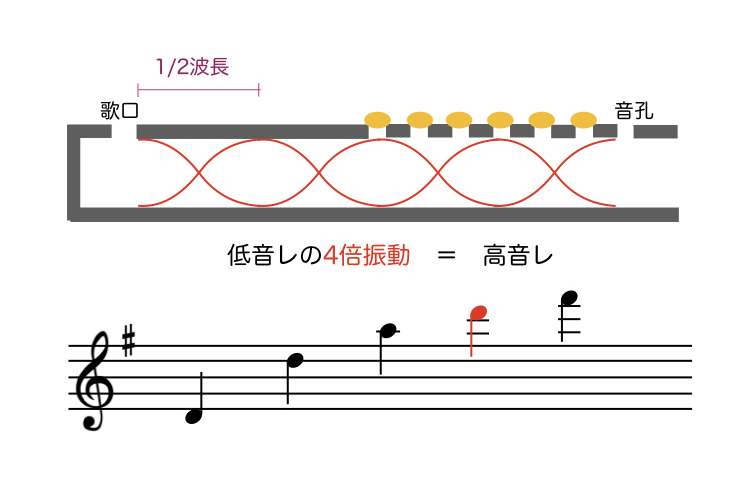

4倍音いきます。

4倍音は、低音レからちょうど2オクターブ高い音になります。高音レになります。低音レで高音レが出せるんですね。

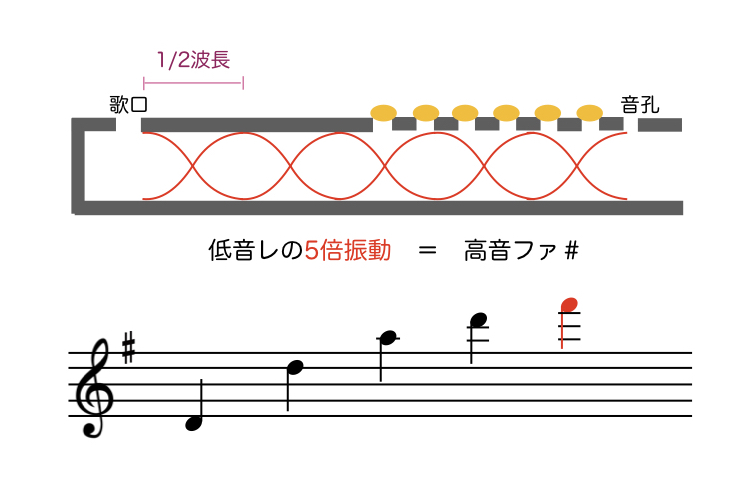

5倍音いきます。

5倍音は、高音ファ#になります。4倍音の高音レから1.25倍の振動数になるので、1.25倍は長3度の音になるため、レの長3度のファ#になります。

低音レで高音ファ#がでるなんて、低音レの押さえ方だけで何か曲が吹けそうですね。

これを低音レの運指だけで出せるようになると、息のスピードだけで音程をコントロールする感覚が身につくと思います。

レじゃなくて、ドでもミでも練習できますので好きな低音の音でハーモニクス練習をやってみましょう。