ペンタトニックスケールは、ロックやブルーズ等で多用されるスケールで、超万能なスケールです。通常の7音から成るスケール(メジャースケールなど)とは異なり、不協和音を生みやすい音を省いた5音での構成になっています。そのため、即興演奏やソロを弾く際に使いやすく、音のぶつかりや不協和音を気にせず弾けるのが特徴です。このスケールの音を適当に弾いてるだけでも、ギターソロが完成します。アドリブソロでも、曲のキーのペンタトニックスケールを適当に弾いてるだけでそれっぽくなります。

Contents

ペンタトニックスケールの音

ペンタとは、ギリシャ語で5という意味で、5種類の音しか使わないスケールです。通常のスケールは1度~7度までの7種類の音を使いますが、ペンタトニックスケールは、4度と7度を抜きます。四七抜き(よなぬき)とも言います。(後述するマイナーペンタトニックの場合は、2度と6度を抜きます。)

Cペンタトニックスケールの場合は、上の図にある通り、ドレミファソラシドの中のファとシを抜いて、「ドレミソラ」だけのスケールになります。基準となる音(この場合はCのド)に長2度、長3度、完全5度、長6度の音を追加したスケールになります。

例えば、F#ペンタトニックスケールといったら、F#(ファ#)を基準にして、ファ#、ソ#、ラ#、ド#、レ#の5音のスケールとなります。この5音、ピアノの鍵盤で考えるとちょうど5種類の黒鍵に相当します。つまり、黒鍵だけ使って適当に弾いてるだけでペンタトニックスケールのソロができあがります。何なら左手でF#のコードでも弾いたら曲が完成します。

とても簡単で覚えやすく応用範囲の広いスケールです。

ペンタトニックスケールの押さえ方

ペンタトニックスケールはポジションごとの「ボックスパターン」で覚えることが多いです。このボックスを覚えると、指板全体でどこでもスケールを弾くことができるようになります。音が5個しかないので、スケールのポジションも5種類覚えれば完全制覇できます。ですが、王道の形がありますので、それだけ覚えるだけでも十分楽しめます。

ペンタトニックスケール(王道パターン)

最もよく使われる王道の形がありますので、これだけ覚えるだけでも十分楽しめます。

この形が、ペンタトニックスケールの中で最も王道的な形です。左側が全部一直線に並んでるので覚えやすいです。これだけでもなんとかなります。指板ポジションをある程度覚えていれば、3弦もしくは1弦のルート音を手がかりにして、そのキーのペンタトニックスケールが弾けます。

3弦の2度の音の右隣の音(♭3)を追加するとブルースっぽくなってかっこいいです。

ペンタトニックスケール(準王道パターン)

王道パターンの次に良く使われる準王道の形がこれです。

王道の形と2箇所しか違わないので覚えやすいかと思います。ルートの位置とかは変わってますので、なにかのコードのペンタトニックスケールを弾くときには、どこがルートの音なのかを意識しておくと良いです。2弦のルート音を手がかりにすると良いと思います。

ペンタトニックスケール(その他のパターン)

残るはあと3つですが、まずは王道(その1)の右側いってみましょう。

左側2フレットは、王道ペンタトニックの右側です。もうちょっと高い音が必要!って時に、こちらも覚えておくと、高い音で遊んだ後、自然に帰ってこれます。

では、次に王道ペンタトニックの左側いってみましょう。

こちらは、一番右側が一直線に並んでいるので覚えやすいですね。そして、左側は準王道パターンの右側になりますので、これで繋がりますね。

最後は、その3と準王道パターンをつなぐ形になります。

右側が準王道パターン(その2)の左側になります。左側は、その3の右側になるのですが、ポジションが4列に収まらないので、どうしても手を固定しての演奏が難しいです。なので好んで使うものでは無いかと思います。

以上、ペンタトニックスケール5種類書いてみました。一番上だけでも是非遊んでみてください。

マイナーペンタトニックスケール

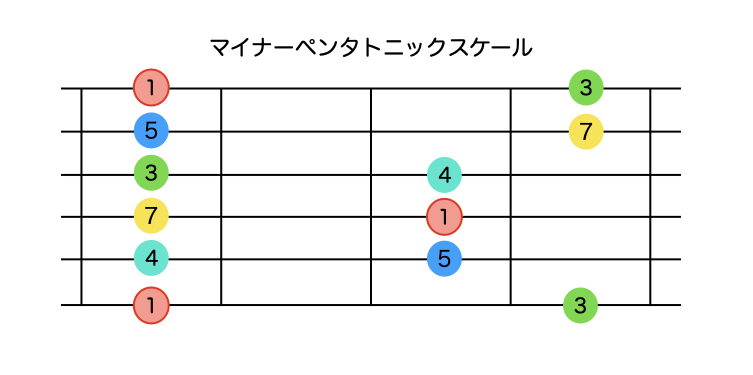

マイナーペンタトニックスケールは、上記のペンタトニックスケールのマイナーバージョンではあるのですが、それだけではありません。詳しくはモードという概念が必要になってきますが、Cメジャーキーの曲で、Cマイナーペンタトニックスケールを使っても合います。むしろそっちの方が良い場合もあります。まずは、王道の形だけスケールを記載します。

形は(メジャー)ペンタトニックスケールと同じですが、ルート音の場所など音の位置が異なります。1弦や6弦のルート音を手がかりにすると良いと思います。また、ペンタトニックスケールを右(高いフレット)方向に3フレットずらすとマイナーペンタトニックスケールになります。この覚え方も便利です。

短調の曲ではこちらのマイナーペンタトニックスケールを使いましょう。キーがAmの曲ではAマイナーペンタトニックスケールを使うのが良いです。ルート音の位置だけでも意識しているとメロディの終わり方とか自然にできます。

また、ブルース進行の場合も良く使われます。例えば、Aのブルース進行ならAマイナーペンタトニックをベースに即興ソロが楽しめます。

ペンタトニックスケールの歴史(おまけ)

ペンタトニックスケールは、ピタゴラスが12音階を作る以前から民族音楽などでよく使われていたようです。

現在発見されている最古の楽器は、ドイツの遺跡で発掘された骨に穴を開けたフルートです。

シロエリハゲワシの翼の骨に5つの穴が開けられたおり、すでに5音階の音楽が演奏されていたように思われます。おそらくこれが最古のペンタトニックスケールではないかと思います。

他にも世界各地の遺跡で、石や骨で作った笛が発見されており、5つの音が使われていたようです。

アフリカの民族音楽、アメリカ先住民の音楽、ケルト民族の音楽などにも自然にペンタトニックの5音が使われていました。

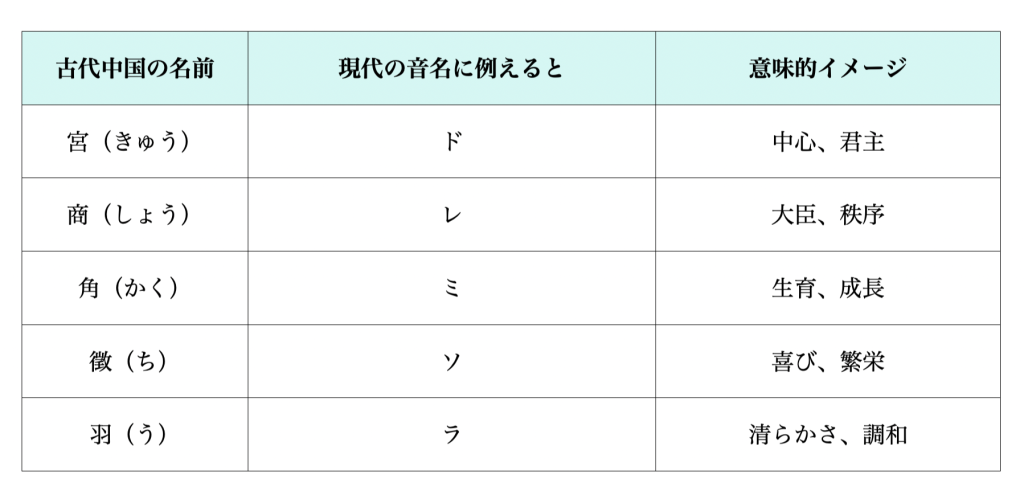

紀元前3000年頃の中国の古代音楽理論に五音音階が見られます(宮・商・角・徴・羽)。

ピタゴラスが12音階を作る前に世界各地で5音階の音楽が奏でられていたということは、この5音のペンタトニックスケールは人間の本能的な感覚とも相性が良さそうです。

日本の伝統音楽でも五音の音階が中心的でした。日本的には「ヨナ抜き音階」と言われ、4度とファと7度のシを抜いた「ド・レ・ミ・ソ・ラ」が演歌や童謡でも多く使われています。

では、なぜファとシを抜いた5音が好まれるのかですが、まずファとシは半音で隣の音と隣接していているため、この2つを抜くと半音での隣接がなくなり、音がぶつかることがなく安定します。

また、アドリブ演奏をする時なども、ファやシは少し気を付ける必要があり、コードによっては避けるべき音(アヴォイドノート)と呼ばれたりします。例えば、Cのコードのところでファを使うとコードと合ってないような感じになったりします。Cのコードでファを使う時はたいていCsus4になってファからミに解決するようになっていることが多いです。また、Dmのところでシを使ってもコードと合ってないような感じになりやすいです。なので、これらの音は、「長く伸ばすな」「避けて使え」「クロマチックで通過させろ」と習います。

ペンタトニックスケールでは、これらのアヴォイドノートをあらかじめ除外しているので、適当に弾いても音をはずすことがあまりありません。なのでアドリブ初心者にとってはとてもありがたいスケールなのです。

ブルースやロックのソロでペンタトニックが超定番なのは、「どこ弾いても外しにくい」というこの利点によるものです。

一方、ジャズや現代音楽では、アヴォイドノートをあえて使って緊張と解決を生み出す表現もあります。これは上級者のテクニックですので、まずはペンタトニックでアドリブ演奏がおすすめです。

トランスアコースティックギター

ギターの生音にリバーブやコーラスなどのエフェクトをかけられる新感覚のアコギです。見た目普通のコンパクトなアコギなのに、臨場感溢れる音が出せます。エレアコとしても使えます。

アコギ用ギターケース リュック型

おしゃれなデザインのアコギケース。リュック型なので疲れずに運べます。表面厚手のオックスフォード素材(撥水効果)と中部の12mmフォームパッドを採用し、全面的にギターを保護できます。